서화면 서흥리에서 태어나 1907년 의병장 민긍호와 의병활동을 하다가 민긍호가 체포되자 의병장 이강년 밑에서 의병 활동을 하였습니다. 처음에는 주로 군자금 모금 활동과 의병 모집에 힘썼으나 나중에는 부장으로 활동하면서 활동반경을 넓혀갔습니다.

1908년 3월부터는 이준명과 함께 260여명의 의병을 이끌고 인제읍 가아리, 남면 유목동, 상수내리, 관대리, 가로리, 북면 용대리, 기린면 엄수동, 현리, 사평동 등을 비롯하여 여러 곳에서 일본군을 물리쳤습니다. 정원팔은 인제 출신으로 지리가 밝아서 전투에서 이기는데 도움이 되었습니다. 그러나 몇 개월 뒤 적의 기습 공격과 전투에서 양손에 큰 화상을 입고 함경도로 피신하였다가 해방 후 북면 원통리에서 살다가 1964년 돌아가셨습니다.

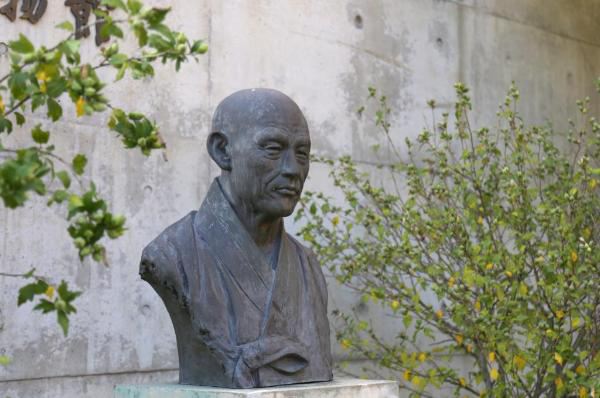

만해 한용운은 어려서부터 한문학을 배우며 자랐고 청년 시절에는 동학 농민 운동에 참여했습니다. 동학 농민 운동이 실패로 끝난 뒤 설악산의 오세암에서 불교를 공부하고 1905년에는 백담사의 승려가 되었습니다.

일제 강점기에는 독립운동에 뛰어들었습니다. 3 · 1 운동 당시 독립 선언서의 행동 강령인 ‘공약 3장’을 쓰기도 했습니다. 한용운은 늘 일제의 감시를 받았지만 독립에 대한 의지를 꺾지 않았으며 한국 불교를 지키기 위해 평생을 싸웠습니다.

만해 한용운이 1926년에 펴낸 시집인 《님의 침묵》은 승려로서의 깨달음과 독립에 대한 의지를 잘 담아냈습니다. 님의 침묵은 나라를 잃은 슬픔을 사랑하는 사람과의 이별에 빗대어 표현한 시로 많은 사람들이 그의 시를 즐겨 외웠습니다.

13세에 백담사로 출가하여 만해 한용운의 제자가 되었습니다. 1919년 3.1운동을 주도한 만해 한용운이 서대문 형무소에 투옥되자 자주 면회를 가며 도왔습니다. 그러던 중 만해 한용운의 “조선독립의서”를 몰래 숨겨와 범어사 스님에게 전달하였으며, 상해 임시정부에 도착할 수 있도록 도움을 주었습니다. 그 뒤에도 만해 한용운의 비밀 편지를 상하이에 있는 임시정부로 보내는 데 노력하였습니다.

더 알아보기

김시습은 조선 시대 초기의 문인이며 학자이자 불교 승려입니다. 단종이 폐위된 후 세상에 뜻이 없어 벼슬을 버리고 절개를 지킨 여섯 사람(생육신)의 한 사람입니다. 단종을 몰아내고 세조가 왕이 되고 1년이 되었을 때, 단종을 복위시키려고 하였으나 실패하자 세상을 피해 설악산으로 들어왔습니다. 이때 백담사에 암자인 오세암으로 들어와 스스로 승려가 되었고, 이후 전국의 여러 산사를 떠돌며 부처님을 배우고 늘 불교 경전인 법화경을 외우고 스스로 세상을 멀리하였다고 합니다.

삼연 김창흡은 조선 후기 학자로 벼슬에는 관심을 두지 않고, 설악산으로 내려와 인제 모란골, 용대리 구만동, 암자동, 수렴동으로 옮겨 살다가 1709년에 영시암을 창건하였습니다. ‘영시암’은 화살이 활을 떠나면 돌아오지 않듯이 자신도 다시 집으로 돌아가지 않겠다는 뜻을 담아 김창흡이 이름 지었습니다. 그러던 중 하인이 호랑이에게 당한 후 다른 곳으로 옮겼다고 합니다. 설악산 유람과 설악산에서의 삶을 글로 남겨 당대의 지식인들에게 설악산을 널리 알리는 계기가 되었습니다.

1927년에 태어났으며 호는 여초입니다. 그는 어려서부터 서예와 한학에 조예가 깊었으며 도서관에서 근무하면서 숙명여대, 홍익대, 성균관대 등에서 한학과 문학을 강의했다고 합니다.

1996년부터는 설악산 백담사 부근(한계리 모란골)으로 거처를 옮겨 글씨 수련에 전념했습니다. 2003년, 김응현은 가로 6m, 세로 5.3m에 이르는 필생의 역작 광개토대왕비문을 완성했습니다. 2006년에는 광화문 현판 교체론이 떠오를 당시 현역 서예가 중 1순위에 오를 정도로 근현대 한국 서예사의 최고 대가로 인정 받았습니다.

친형인 일중 김충현과 함께 근현대 서예사의 4대가로 알려집니다, 그의 글씨는 원숙미와 독창성이 돋보이며 서체가 활달하다는 평가를 받고 있습니다.

이강년 의병장은 경북에서 의병활동을 시작했지만 강원도와 충북 일대에서 큰 활약을 했습니다. 그는 지방민들의 전폭적인 지원과 지리에 밝은 이점을 이용해 신출귀몰귀신처럼 나타났다가 귀신처럼 사라지는 모습 한 전술을 선보였습니다.

그중에서도 인제 백담사의 전투는 의병사에 빛나는 승리로 남아 있습니다. 산악전에 능한 이강년 의병장은 좁은 골목에 군사를 배치하고 기습하여 적을 막다른 골목으로 몰아넣었습니다. 그곳에서 집중 공격을 받은 5백 명의 일본군은 크게 패하여 후퇴했지만 의병대는 끝까지 쫓아 큰 피해를 입혔습니다.

그러나 이강년 의병장은 1908년 7월 2일 청풍 작성 전투에서 부상을 입고 붙잡혀 교수형을 받고 순국하게 됩니다.

이강년의 <창의일록> 中

인제 백담사 전투에 대한 기록 “12일··· 적이 많이 들어오므로 쳐서 무너뜨렸다. ··· 이튿날 새벽에 파수병이 3번이나 급한 정세를 보고하기를 적 500이 명이 북쪽에서 온다고 했다. 군중군대의 안이 모두 나가 좌우로 독려감독하며 격려함하여 반날하루 낮의 반 을 격전격렬한 싸움하니 적이 크게 무너지므로 추격하여 무찔렀는데 적 의 죽은 자가 수백이 명이며 우리 군사의 사상자도 수십이 명이 었다. 이날 간성(杆城) 신흥사(神興寺)로 옮겨 주둔군대가 임무 수행을 위하이 일정한 곳에 집단적으로 얼마 동안 머무르는 일 하고 군사들 을 교련가르쳐 단련시킴시켰다. 다음날 다시 오세암(五歲庵)으로 옮겨 주둔하였다.”

더 알아보기